文|许志杰

2024年最后一天,一个阳光灿烂的日子,再过十几个小时,路遥老师将跨入自己98岁的门槛。但是,老师还是把前行的脚步停了下来,将生命定格在97岁又3天。

路遥先生

路遥先生

“文章千古,唯真是尚。”作为山东大学首批终身教授、讲席教授,中国义和团研究会原顾问、山东大学义和团与近代中国研究中心主任,自20世纪五六十年代,路遥先生投身义和团与民间宗教研究领域的田野调查,形成了与历史文献相结合的研究路径,受到中外学界广泛赞誉,为山东大学赢得了“义和团研究重镇”的学术美誉。

在山大遇到风华正茂的路老师

在学生们看来,路遥老师始终是朝气蓬勃、活力四射的年轻人,即便老师到了九十高龄,近乎百岁,学生们依然称他路老师。

路老师1927年12月28日生于福州市的一个行商家庭,1947年考入山东大学文学院中文系,当时名曰中文系,实际是中文、历史、哲学三个学科综合而成,师资非常强大。代理主任是黄公渚(黄孝纾)先生,此后担任主任的是杨向奎先生,再后是美学家吕荥。1949年10月,学校决定在文学院分设历史系,随之不久又将中文、历史两系合并为文史系,翌年因华东大学历史系并入再此独立设置历史系,杨向奎为系主任,赵纪彬任历史研究所所长,路遥进入历史系读书。

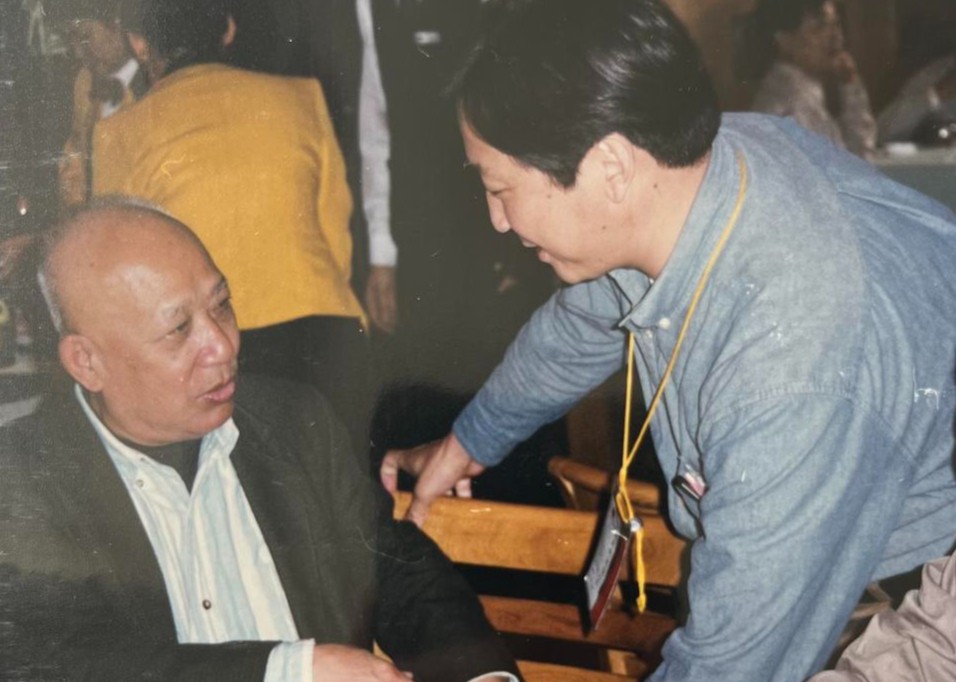

路遥老师(左)与本文作者。

路遥老师(左)与本文作者。

1979年9月,我入读山东大学历史系,那年路遥老师52岁,作为副教授风华正茂,正是教学与学术研究蓬勃发展的黄金期。在当时的历史系,路老师属于年轻人,那时候著名的山大史学八大教授,亦称“八马同槽”中的郑鹤声、张维华、王仲荦、赵俪生、杨向奎,以及孙思白、徐绪典、韩连琪、王先进诸先生,都还活跃在科研或教学第一线,王仲荦先生时任历史系主任。所以学生们对路老师的印象是:不是很高大的个子,眉清目秀,是一位年富力强、始终充满活力的年轻老师。历史系的课是根据中国历史的进程编排的,从古代史讲起,其后是近、现代史到断代史专题,如此推进。路老师的研究方向是中国近代史和思想史,而在近代史中又以义和团研究为重中之重,所以他的课直到大二才开始安排。先上的是近代通史课,后来在中国近代史专题研究课上,路老师讲的是义和团研究的过去与现状。

那会儿,我们是一帮幸运儿,带着一双迷茫的眼睛,在大学校园里摸索向前,灌输到我们头脑中的所有知识都是新的。路老师带给我们的全新认知,至今仍然没有改变。路老师在课堂上这样说,对于义和团运动的研究,最紧迫的工作有两点,一是开放的国际视野,二是扎实细致的田野调查研究,义和团起源于民间乡村,时过境迁,没有留下多少成样的文字记录,很多经历者已经年逾古稀,如果再不抓紧时间从老人们那里获取第一手资料,将是这段历史的重大缺憾。

这两点,路老师都带给了我们全新视角、国际视野。1979年秋天,路老师把一位叫周锡瑞的加拿大人带到了我们课堂。周锡瑞在山大与路老师等近代史教研室的诸位先生合作,调查研究义和团运动史,成果丰硕,成为影响国际学术界的著名汉学家。

以周锡瑞访学山大为切入,路老师以其开放的国际视野与纯粹的学术心境,引领义和团运动研究走向深入,走向全球。山东大学和海外学界多次进行联合田野调查,成规模的至少三次。路老师自己则走出国门进行学术访问交流、讲学,把自己在田野调查取得的学术成果分享于各国同仁,收获了来自全球各地的掌声与赞誉。

路老师从1960年开始对鲁西南和鲁西北开展第一次大规模义和团田野调查,到2005年赴甘肃开展田野调查,45年间,他先后上百次在全国各地开展田野调查,写出上百万字的调查报告。我们历史系七九级的部分同学,在1982年春天曾非常幸运地跟随路老师赴河北威县进行田野调查。对于同学们来说,这是一段难忘的经历,是一堂有着特殊意义的田野历史学大课。这也是路老师一直坚持做下来的学问,他不仅自己做,陪着国外学者去做,还带着学生亲自去做,将自己的论著写在希望的田野上,由此奠定了山东大学成为海内外义和团研究“第一重镇”的学术基石。

路老师带我们去威县搞田野调查

山大历史系一直十分注重引导学生进行田野调查的历史学研究,开门办学成为一种学风。我们读书时,就分别在大学二年级、三年级下学期和四年级上学期,到山东、河北、北京等地进行实地调查研究,开阔了同学们的眼界,打开了历史学研究的思路。1982年春季的威县义和团运动田野调查,就是其中之一。威县位于河北省南部,地处黑龙港流域冲积平原,与山东省西部的聊城市相接,是义和团运动的发源地之一,也是路遥老师开始田野调查历史学研究的起始之源。

山东大学历史系的义和团运动田野调查始于1959年底,四位老师到鲁西南和鲁西北地区摸底,调查义和团运动首发地的线索,但是经过近一个月的调查,并未发现相关文献中提到的“冠县十八村”的任何线索。系里决定在来年初,派出更大的田野调查队伍,包括老师学生一同参入,进行更加细致的“地毯式”查找。正准备给本科生上近代史课的路遥老师,被指派起草一个调查提纲,并请郑鹤声先生审查把关。万事俱备,1960年1月,历史系派出以郑鹤声、陆景琪、陈月清和路遥四位老师带队,1957级49名学生、1名研究生,以及哈尔滨师范学院孙孝恩、安徽大学李文海两位进修教师组成的56人义和团田野调查队。当时郑鹤声先生已年满六十,研究成果丰硕,是山东大学历史学研究著名的八大教授(八马同槽)之一。就是这支田野调查队伍,书写了中国历史学研究的新篇章:这是第一支学者、教授、学生结合在一起,走出书斋、在广阔的田野中开展历史学调查研究的队伍,开创了中国历史学田野调查研究的新思路、新形式。其深远的历史影响与意义更表现在,此后几十年山东大学历史系作为全球义和团运动研究重镇,留下了珍贵历史资料,并形成一支专注于义和团运动研究的队伍。当年路遥老师33岁,陆景琪老师31岁,陈月清老师28岁,那些正在读本科的师姐、师哥也不过二十出头,在其后数十年间,更多的老师和学生投入到了这项耗时持久的义和团研究当中,形成了一支专注精细、薪火相传的研究梯队。而田野调查历史学研究也成为山东大学史学研究的一条必经之路。

路遥老师是这支队伍中耐力最强、精力最集中、经历跨度最大的一位守望者、坚持者、推动者。在此进行一个简单梳理:从1960年1月第一次带队田野调查义和团,其后在当年3月赴鲁西北对梨园屯区域进行调查。1964年底到1965年1月进行第三次调查,1977年进行第四次调查,1980年秋天到河北威县进行第五次田野调查。1982年4月,路老师与商鸣臣、于家福两位老师,带领1979级23名学生,再次赴威县进行第六次大规模义和团田野调查。1984年路老师与他的研究生马春庆一起,带领1981级17名学生到河北新城、涿州、定兴、涞水,以及山东茌平,开展第七次田野调查。1987年开展“义和拳(义和团前身)运动与华北乡村社会”中日联合田野调查,第八次赴河北、山东部分县市展开调查。1988年到河北威县开展第九次义和团田野调查,1989年再赴威县对梅花拳进行实地调查,完成山东省社会科学“七五”规划重点课题“山东义和团运动的起源”,这是路遥老师的第十次义和团田野调查。2003年分别到皖北、苏北、河北、山西、陕西、甘肃开展关于民间宗教的田野调查,历时数十日,行程数千里。这年路老师76岁。2004年,77岁的路老师再次到河北省的保定、邢台、石家庄等地开展民间宗教田野调查,2005年路老师又一次远赴甘肃开展田野调查,并专门拜访曾在山大历史系作为老师和同事的赵俪生先生。据相关资料显示,这也是路老师最后一次奔赴田野进行的实地调查。

路老师著述丰硕,每一本都是田野调查与文献资料的融合之作,这是对中国历史学研究形式与方法的极大推进。从最早的《山东义和团调查资料选编》《义和团运动研究》《义和团运动起源探索》,到《山东民间秘密教门》《义和团运动文献资料选编》《民间信仰与中国社会研究》,无不源自田野调查,终成于书。从方法学的角度讲,路老师和他的同事、学生、同人,开创了历史学研究的新路径,值得研究,在历史和相近学科或可推演跟进。

《路遥和他的史学时代》

《路遥和他的史学时代》

对于我们历史系1979级本科生来说,记忆之深当然莫过于1982年春天路老师带着23名学生到威县进行的义和团田野调查。路遥老师对此同样记忆深刻,很多年以后,他在《路遥和他的史学时代》(路遥口述历史,崔华杰撰稿)一书中,多次提道:“1982年,我和商鸣臣、于家福两位老师带着1979级部分同学再次前往威县进行实地调查,主要对梨园屯、千集、固献、贺营、邵里、王村、方营、李寨和白果树等公社进行调查。除了和当地老人进行攀谈外,还走访了一些在地方教会工作的神父。这些人的年龄年长的有九十来岁,一般在七八十岁,虽然没有亲身经历过义和团运动,但还是能够将他们从父辈那里听到的有关义和团的事迹讲述出来。”我大学的同班同寝室同学马春庆,是路遥老师的研究生,我们大学毕业后的第一个秋天,他就跟随导师带着1981级的本科生,再赴河北新城、涿州、定兴、涞水和山东茌平等地调查。我问马春庆当年跟着导师田野调查的体会,他说,导师搞田野调查历史学研究,孜孜以求,成果卓著,影响广泛,是这个学科的典范。

路老师说,路遥知马力,但未必至于成,天下事必作于细,却定能成。学生深记于心。乙巳初春,我来到河北威县,重走路老师走过不知多少遍的田野小道。

济南、威县虽属两省,但直线距离并不遥远,大概在200公里内。上世纪六七十年代直至八九十年代,交通相当不便,长途大巴不出省,只能在聊城、邢台等地转车,每天只有一班往返。短短200公里的路程基本就是披星戴月,两头不见阳光,方能赶到。如不赶巧,甚至要在中间换乘时住一夜。我们同学在威县田野调查半个月,至今谈论起来除了学业上的收获,记忆最深的还有出行不便、生活艰苦。县城为数不多的几家国营饭店,跟机关一样按点上下班,馒头之外别无更多。由此可以想象,路老师最初几次到威县等地的调查,条件是何等之苦。但在与他的交谈和他给学生讲课、讲话中,几乎从未提及,学生们听到的都是哪一次调查获得什么成果,在哪些学术卡口取得什么突破。在路老师的眼里没有困难,只有坚持再坚持,“器虽微,巧夺天工”,这是路老师学术成功的利器。

路老师为“义和拳议事厅”题写的匾额。

路老师为“义和拳议事厅”题写的匾额。

四十多年过去了,如今济南到威县城只需俩小时,全程高速。县城有义和团纪念馆,沙柳寨有赵三多纪念碑,看到了路老师为“义和拳议事厅”题写的大字匾额,雄浑苍劲,他将自己对义和团运动研究的心念与所得,深厚地寄托于此。在沙柳寨与几位老人交谈,问他们知道路遥吗?他们几乎异口同声回答:知道!一位老人说:怎么能不知道呢,他来过多少次了,我们都见过他。老人指着议事厅的匾额说,“那就是老先生给我们写的。”

路老师的学术成就与他的名字一起刻在了这片古老的大地上。作为学生深感荣耀。

(本文作者为高级记者,媒体从业者)

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论