齐鲁晚报·齐鲁壹点 李孟霏 潘佳蓬

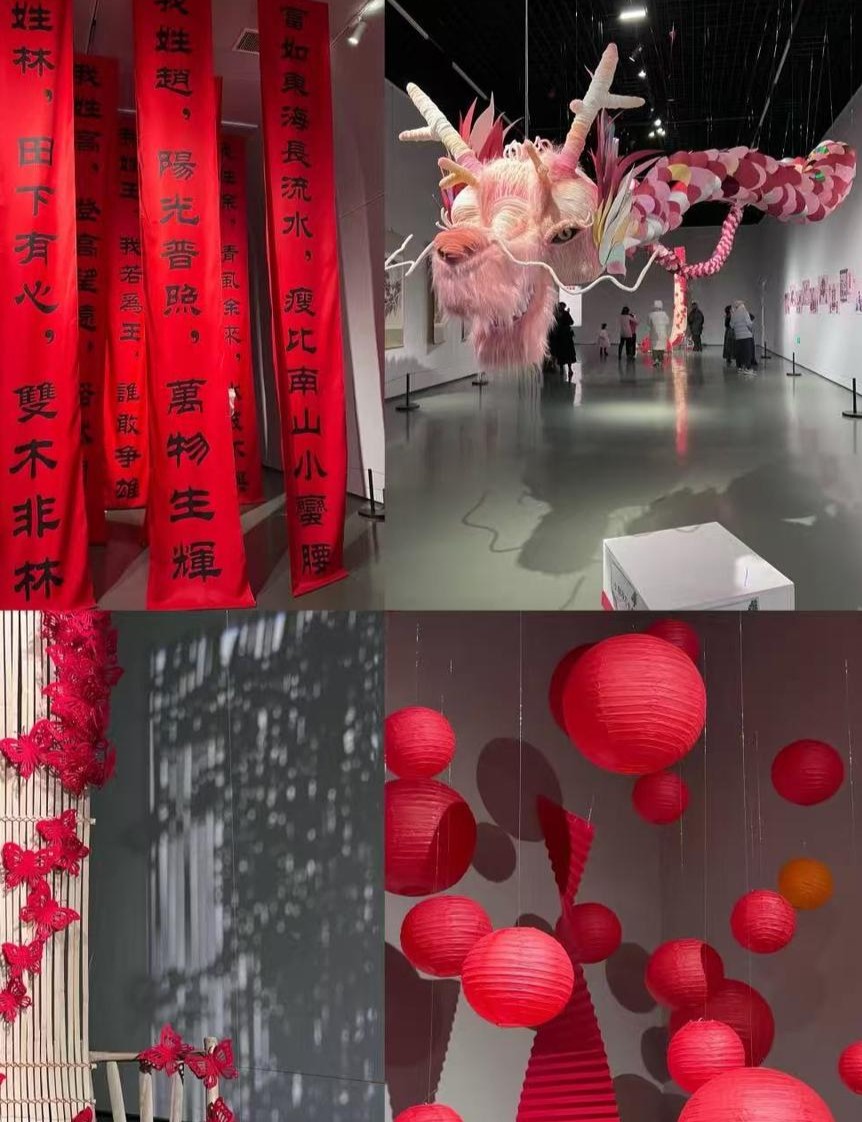

“一踏进美术馆,就会有愉悦感。”

对于城市而言,美术馆是什么?是一个宣传文化的艺术窗口,也是一个从事视觉艺术和绘画的舞台。

2015年油画小镇落户至今,威海美术馆数量从不足10家增至超100家,年均增速近30%。这个曾以碧海蓝天著称的文旅城市,正在经历一场艺术进阶。

当很多城市的美术馆还在为收支平衡发愁时,威海却用十年时间构建起超百座美术馆集群,形成年接待游客超百万的产业规模。艺术与经济的化学反应,在这座滨海小城悄然发生。

坚守公益底色的同时,探索市场化运营

2021年7月,威海画院并入市美术馆,加挂威海画院牌子,为威海市文化和旅游局所属正科级公益一类事业单位,具有组织与承办美术类作品展览展示、征集收藏美术作品、开展美术创作与研究、开展文化交流和公益服务等多项职能。为满足公众多层次、多样化的精神文化需求,威海市美术馆立足本地丰富的美术资源,先后推出了近300余场精品展览,60余场学术交流活动,开展了面向大众的美术公益培训。

记者从威海市行政审批服务局市场科了解到,目前以美术馆命名的经营主体一共有21家。实际上业内人士给出的数字,在威海各类大大小小的美术馆已达百余家。

在火炬八街入口处,简约的建筑外观下,一门之隔是现代艺术的“新”世界。在威海这家名叫“否”的美术馆,负责人张海龙说:“美术馆相当于承载免费展览的公益职能,例如你关注一个账号,实际上就可以免费观展。我们为大家提供一个载体,通过美术馆吸引人来,购买艺术商店的东西这样会有收益,一部分是给艺术家,一部分是自然经费,一部分是运营成本,大概就是这样的商业模式。”

否美术馆的“免费展览+衍生品销售”模式成为典型案例。“游客带着消费意愿而来,既能看展又能购物,艺术与商业的边界在这里消融。”其负责人张海龙坦言,这种“引流-转化”逻辑,既保留了美术馆的文化普惠性,又探索出可持续的市场化路径。

规格60厘米×60厘米以下、价格1000元到3000元的小幅油画是目前威海天和美术馆推出的面向市场的创新产品,其运营总监高雅权告诉记者:“我们馆里有一个艺术运营理念,即从此走进生活。我们希望将这些东西与普通老百姓和城市发展相结合。虽然尺寸较小,但是这幅画作一定是专业艺术家或者职业艺术家的高水准作品。因为尺寸较小,所以单价稍低,市民游客更易接受。”

“美术馆比较特殊,它既是展示威海文艺创作或者美术作品的窗口,也是从烟台到威海的游客的第一站。美术馆承载的任务非常重,威海市艺术家群体的精神面貌和创作最新成果是年轻人尤其是来威海旅游的年轻人,了解威海的一个重要窗口。”山东大学艺术学院(威海)设计系副教授、威海市美协环境设计艺委会主任刘彦鹏说。

从“流量”到“留量”,美术馆探索各自“留客密码”

职业画家刘光帅也对美术馆有自己的看法。半岛美术馆刚成立时,他在那里做了三年的执行馆长。提到美术馆的“火”,他印象是从2020年开始的,到美术馆打卡的人突然多了。“我现在觉得确实需要专业的人运营,而且需要有好的运营元素。”刘光帅告诉记者。

位于威海韩乐坊乐天文化广场四楼刘坤美术馆是集展览、收藏、研究、创作为一体的画家个人美术馆,也是立意对韩国进行文化艺术交流的美术馆。“不能因循守旧,我们的做法是利用地缘优势,积极开展国际间的高水平艺术交流展览,通过活动的举行,增进友谊、取长补短。”馆长刘坤说,今天的艺术家要有自己独特、鲜明的艺术语言与特点,不能简单的传承前人或者千篇一律“复制式”地创作作品。

在否美术馆,其要打造的是一个全方位立体的艺术空间,风格画展、黑胶唱片、专业乐队、艺术商店都是亮眼的组成部分。“我们本身想要打造的新型产品,第一个概念不仅仅是展画,还包括明星周边或者其他。我们之前探讨的是阿斯帕乐队,这是韩国非常火爆的组合,可能需要将场景等元素布置进来。”否美术馆负责人张海龙说。

“我们拥有许多艺术家的资源,可以将这些资源嫁接到项目中。例如我们结合少儿培训和热爱艺术孩子们,重点推出了一个名为生肖绘画展的品牌展。”天和美术馆的负责人高雅权说,他们寻找了一个小切口,即每年春节前后和迎新时,打造以画生肖为主的展出,随着题材范围的不断扩展,逐渐成为少儿绘画迎新的品牌展。2025年,他们还面向韩国小朋友推广威海地域文化和东方传统文化,以及面向自闭症儿童积极推进社会责任与整个美育融合。

“美术馆+”也是很多美术馆生存的独特之道,高雅权介绍,“天和美术馆三层以上是酒店项目,和别的酒店差别还是很大的。除了室内结构,整个走廊部分、公共空间部分我们称之为艺术回廊,可以举办艺术小展览,最近准备从三楼部分开始试点,选择环保和海洋的主题。”

在国际海水浴场附近的等杯咖啡,具有多年品牌策划营销经验的负责人赵刚,也巧妙地将艺术的元素融入到咖啡店的经营中,“我认为咖啡是一种文化,既然是城市文化一份子,就应该跟城市美学和城市品牌营销策划融为一体。”咖啡店去年九月开业以来,他根据不同季节不同时令,将一些绘画家的作品在店内进行陈设,既提高了咖啡店的美学品味,也在普及美学大众化的路上做出了有益的尝试。

艺术经济与城市文旅共生的“威海尝试”

“2015年以后威海市发力中国油画小镇落户威海,正是在这个背景下,威海大大小小的美术馆如雨后春笋。”刘彦鹏教授说,威海油画小镇通过“学术基地+产业基地”布局,形成创作、交易、文旅全链条,年吸引游客超百万,带动周边民宿、餐饮等消费,很多艺术家也借此来到威海,寻找美术馆做展览,威海的“城市艺术走廊”气质乍现。

“在某种程度上,美术馆需要不断推陈出新,有各种各样的展览,包括数字动漫和结合音乐场地以及数字化元宇宙等概念。它的一个重要使命是连接艺术家与社会,也应该关注城市的艺术课题。威海拥有众多美术馆,在某种程度上吸引了许多人参与威海的文化创意、艺术事业的建设,也可以说成为大家了解威海艺术生态艺术家面貌的一个重要窗口。”刘彦鹏教授说。

“每年至少保证有两个纯学术公益展览,这是美术馆的根本。无论是政府还是美术馆自身,都要踏实地做事,将这些事情做起来。就像我们发展文旅产业,需要有内容才能进行营销。”高雅权说,作为民营美术馆,天和美术馆通过展览、艺术品及衍生品销售和艺术体验、食宿接待等综合配套服务等方式实现资金回笼。

在刘彦鹏教授看来,“传统与创新之间没有明显的界限,它会随着时间的推移发生变化。我认为受当前经济形势的影响,很多美术馆需要成为非盈利机构并继续生存,完成普及文化、传播文化、传播艺术的使命,这是一种情怀。”

韩国庆熙大学知名教授Chulmo Koo是山东大学旅游学院的合作教授,针对威海美术馆的发展,他提到一个观点,随着数字技术的成熟,能否用数字技术激活千年文化基因,也是值得考量的途径,“把历史和文化通过数字技术进行沉浸式展现,也会非常惊艳。”

当60cm×60cm的小幅油画走进百姓客厅,当咖啡杯上的艺术插画成为社交货币,威海验证了中小城市文化赋能的可行性公式:艺术浓度×商业效率=经济韧性。这个曾经的美术馆荒漠,正用超百座艺术空间织就新的城市神经网络,为后工业时代的城市转型写下不一样的注脚。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论