齐鲁晚报·齐鲁壹点 记者 郭蕊 通讯员 陈丽艳 王燕

10月的日喀则,秋风掠过青稞田,49岁的欧珠拉姆正准备前往当地医院,开启术后第一次化疗。一周前,她顺利从济南返回故乡,此前在济南完成了恶性肿瘤切除治疗。这场跨越3500公里的救治,不仅帮她卸下了病痛负担,更让她带着济南医护团队的牵挂与专业指导,安心踏上后续治疗之路。而这一切的起点,就源于济南与日喀则市白朗县延续多年的援藏情谊,源于一位援藏医生搭建的“生命桥梁”。

济藏牵线:援藏医生搭起跨越3500公里的希望桥

欧珠拉姆的治疗转机,始于济南与白朗县早已结下的医疗羁绊。家住白朗县的她,因身体不适前往日喀则就医,经检查怀疑为输尿管恶性肿瘤——病灶血管丰富且紧贴输尿管,诊疗需要更精密的技术支持。而此时,济南市第四人民医院手足外科主治医师黄新良,正以济南市第八批、第九批“组团式”援藏医疗队员的身份,担任日喀则市白朗县中心医院外科主任。

在白朗县的日子里,黄新良不仅以精湛医术守护当地百姓健康,更始终把患者的需求放在首位。为应对高原地区术后护理难题,他创新实施“每小时响铃”守护法——针对手足外科术后需密切监测血运的患者,每小时设置闹钟提醒,彻夜查看再植手指的颜色、温度,确保术后恢复万无一失;为了让当地医疗水平实现从“输血”到“造血”的转变,他还独创“鸡翅动脉模拟训练法”,用常见的鸡翅模拟人体血管结构,手把手教当地医生练习显微缝合技术,有效提升了团队的实操能力。

当地医护人员常说:“黄医生不仅带来了技术,更带来了把患者当家人的用心。”

作为扎根雪域高原的济南医生,黄新良早已把藏族同胞的健康当成自己的责任。得知欧珠拉姆的病情后,他第一时间梳理检查资料,凭借多年援藏经验判断:“这需要济南的多学科团队支持,得尽快帮她对接回去。”

没有丝毫犹豫,他直接联系医院,详细说明病情、传递检查报告,为欧珠拉姆争取到了前往济南治疗的机会。而这并非黄新良第一次为藏族患者搭建“跨省救治桥”。

此前,他曾成功协调一位患有复杂“漂浮指”的藏族少年到济南接受免费手术,让少年重获正常手指功能;还有多名患有疑难病症的藏族患者,在他的热心协助下,顺利抵达济南接受精准治疗。

这通跨越3500公里的电话,不仅是一次病情求助,更是济南与白朗县援藏情谊的生动体现。

从第一批援藏医疗队赴藏,到如今黄新良们的接续坚守,济南医生早已成为连接两地医疗资源的“纽带”,而欧珠拉姆,正是这份纽带托举起的又一个生命希望。

济南的准备:科室联动,步步为营迎患者

“从接到黄新良医生的消息开始,我们就把欧珠拉姆的情况当成了重点,在院领导的协调下医院科室拧成一股绳准备。”济南市第四人民医院泌尿外科主任、主任医师高保华回忆道。

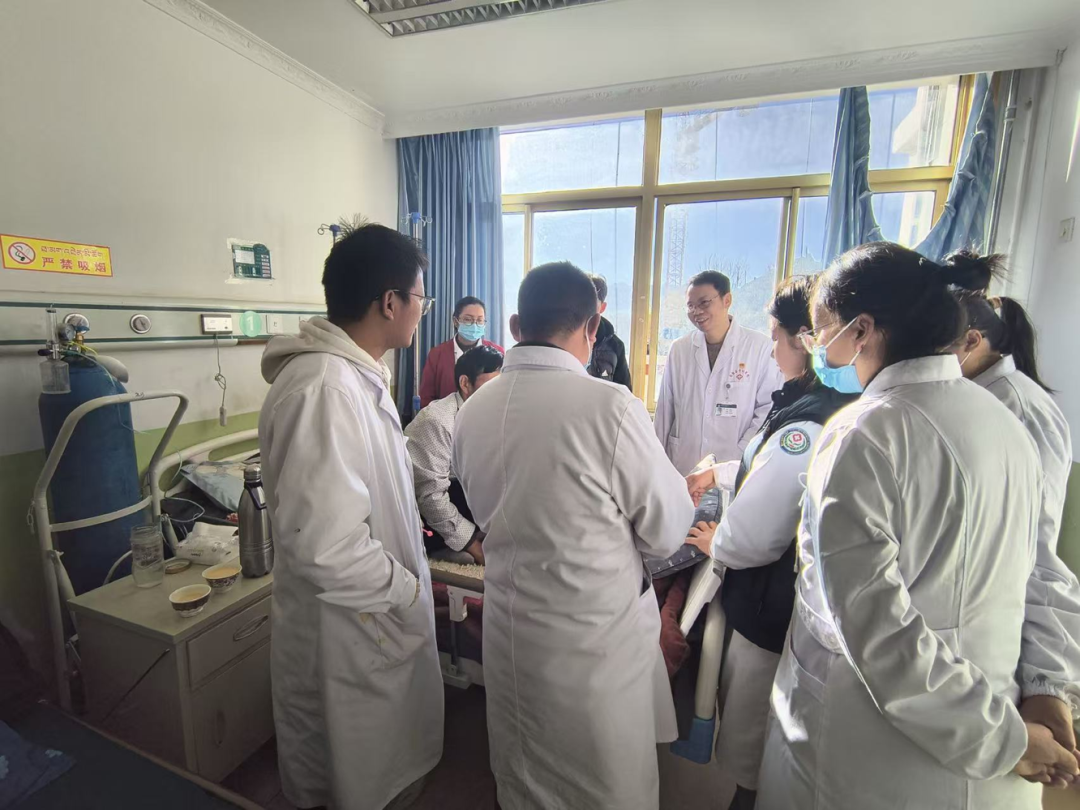

医院迅速为欧珠拉姆成立保障组,专门建立工作群——群里不仅有泌尿外科核心医生团队,还纳入了消化科、肝胆外科、心内科、病理科、放疗科、肿瘤内科等全院相关科室医生,“为了制定最稳妥的方案,术前术后我们专门组织了两场正式的多学科联合会诊(MDT),各科医生坐在一起反复讨论;而在日常诊疗中,不管是血压、血常规的细微变化,还是欧珠拉姆的身体感受,只要有情况,我们都会在群里同步,各科医生随时在线出主意、提建议。”高保华补充道,这种“线下会诊+线上跟进”的模式,确保了每个环节都能得到多学科的专业支持。

在欧珠拉姆抵达济南前,医院已按恶性肿瘤诊疗标准启动专项用药,提前做好治疗预案;待她到院后,第一时间安排儿茶酚胺六项检查,“这一步很关键,必须排除腹膜后副神经节瘤的可能——这种病会影响后续肿物穿刺,一旦漏判,腹膜后穿刺风险会大幅增加。”泌尿外科副主任医师、欧珠拉姆的主诊医师崔延义说。

除医疗诊疗外,护理团队在生活层面同步提供细致服务,从日常起居照料到需求响应,全方位保障患者术前状态。

从术前专项用药启动,到关键检查落地,再到生活护理跟进,每个环节均按预案精准推进。正如崔延义所说:“我们所有工作都是‘步步推进’,就是为了确保每个环节不出错,最终也确实取得了好结果。”

穿刺检查最终确诊:欧珠拉姆患的是平滑肌肉瘤,属于恶性肿瘤,手术目标明确——完整切除肿瘤、清理周边组织、标记放射范围,为她延长寿命。

而术前最让团队牵挂的两个问题——肿瘤是否完整包裹输尿管、是否与腰大肌粘连,也成了手术方案制定的核心重点。

手术室里的攻坚:定制装备与精细操作

9月底的手术日,济南市第四人民医院手术室里,一场针对“特殊情况”的攻坚战悄然展开。

欧珠拉姆体重超过200斤,腹壁比普通人厚不少,常规手术器械根本无法触及病灶,手术室提前为团队准备了加长戳卡和超声刀,“这两套定制装备是关键,没有它们,手术连开口都难。”崔延义说。

手术中,团队果然发现了术前最担心的情况:肿瘤完整包裹着输尿管。以高保华主任为首的医疗团队小心翼翼地分离肿瘤与周围组织,既要确保肿瘤被完整切除,同时对肿瘤周边组织进行细致清理,并精准做好放射范围标记,方便后期治疗。

考虑到欧珠拉姆的体重情况,常规弹力袜难以实现理想贴合,无法达到最佳预防效果。团队主动调整方案,改用弹力绷带为她预防下肢血栓。他们通过一层一层细致缠绕的方式,让绷带紧密贴合她的身体曲线,既解决了体重带来的适配难题,也让血栓预防更精准可靠,“弹力绷带能更贴合她的身体,预防效果更精准。”

近4个小时的手术结束后,高保华松了口气:“手术非常成功也非常漂亮——肿瘤完整切除,周边组织清理干净,没有出现任何意外。”

术后,医疗团队再次进行多学科讨论,制定了详实的术后放化疗计划,为欧珠拉姆的后续康复与治疗提供明确方向。

病房里的温暖:从手势沟通到共情陪伴

术后的病房里,护理团队的守护同样细致。“术后最怕的是血栓和坠积性肺炎,所以‘早下床’是护理核心。”泌尿外科护理团队护士长李媛媛记得,10月1日(手术第二天),她特意协助欧珠拉姆下床活天她只能走五六米,走几步就喘,我们扶着她慢慢挪;第二天就能走到二十米左右了

除了下床活动,护理团队还帮她用绷带辅助活动腿部,进一步预防血栓,全程没有出现任何不良反应。

语言曾是病房里的小障碍——欧珠拉姆会的汉语“很有限”,人“淳朴又腼腆”,这是李媛媛第一次接触她时的印象。为了方便沟通,护理团队琢磨出一套“手势语言”:想询问切口是否疼痛,就在腹部比画,同时露出关切的表情;需要确认她的感受,就用简单的肢体动作配合交流。

团队还自发学起藏语,“你好”“谢谢”“疼吗”是大家最早掌握的三句;而欧珠拉姆也学着汉语,出院前已经能说出“谢谢”“非常感谢你”“你们对我的好我都记得”。

有一次,欧珠拉姆在病房里悄悄抹泪,李媛媛连忙上前询问,才知道她是想家了——家里还有未成年的孩子,连日的治疗让她格外牵挂。

聊起孩子时,李媛媛主动跟她说:“以后有机会,让孩子来山东学习,你也一起来,咱们以游客的身份好好逛逛济南。”这句话让欧珠拉姆露出了久违的笑容。

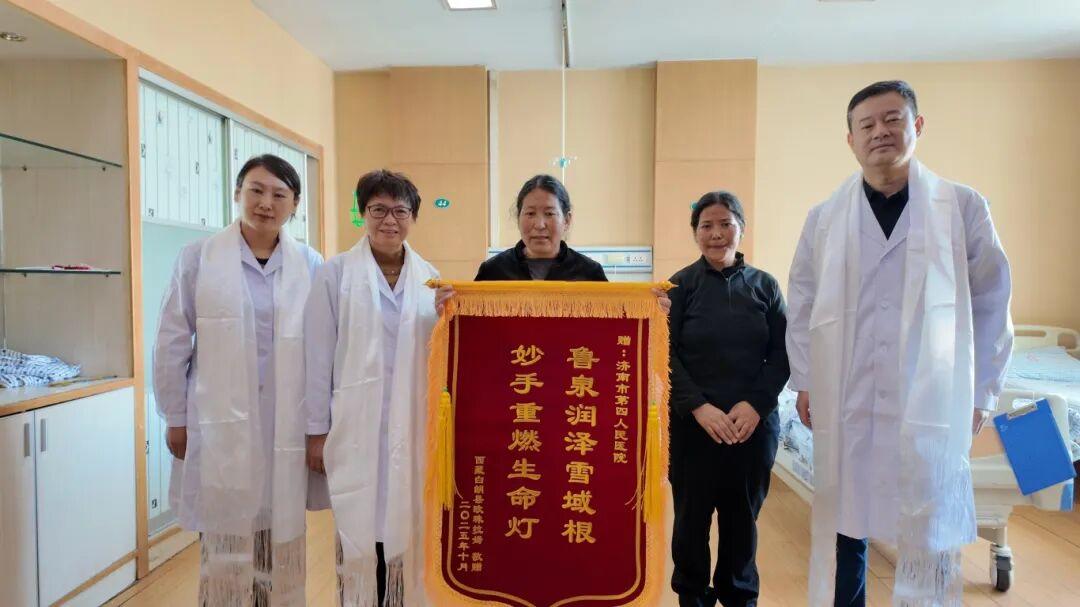

即将回到家乡进行后续治疗,当欧珠拉姆为护理团队献上哈达时,李媛媛心里满是感动:“觉得所有付出都值了,就想好好为她服务,希望她后续治疗能彻底康复。”

为何是济南:援藏情牵起的信任纽带

“为什么欧珠拉姆会选择来济南市第四人民医院?答案藏在一批批援藏医疗队员的脚印里。”济南市第四人民医院党委书记孙郡的话,道出了这场救治背后的深层原因。在济南与白朗县建立对口支援关系后,医院已先后派出10批、共8名像黄新良这样的援藏医生,带着专业技术与真挚初心扎根雪域高原。他们走村入户义诊、为牧民送医送药,还手把手培训当地医护人员,将外科缝合、慢性病管理等实用技术留在高原,用行动赢得藏族同胞信任,也让当地群众在家门口就能享受到优质医疗服务。

“济南医生就像亲人,把技术送到了我们心坎上。”这是当地藏族同胞常挂在嘴边的评价,不少接受过帮助的牧民,还会特意给医院寄来酥油茶和哈达,用最朴素的方式表达感谢。

而医院对援藏工作始终全力支持——从为援藏医生定制高原适应培训,到搭建“前后方联动”的诊疗平台,再到为藏族患者开辟就医绿色通道,每一项举措都透着“把援藏当使命、把藏民当亲人”的态度。

除了欧珠拉姆和此前的“漂浮指”少年,这些年也有藏族患者在医院的协助下,跨越3500公里来济治疗,从复杂的骨科手术到疑难的外科病症,每一次成功救治都让“鲁藏一家亲”的情谊更浓。

欧珠拉姆来济南时,高保华在科室接待,“看到她的那一刻,就想起了援藏医生常说的话——要把藏族同胞当家人。”从全院联动的保障组,到多学科联合的精准会诊,再到护理团队的暖心陪伴,济南医护人员用“步步推进”的专业与温情,兑现了这份信任。

这场跨越3500公里的治疗之旅,不仅让欧珠拉姆重获生命希望,更让“鲁藏一家亲”的情谊,在专业守护与温暖陪伴中愈发深厚。

热门评论 我要评论 微信扫码

移动端评论

暂无评论